Définitions à connaître

pour l'épreuve de philosophie

en Terminale

Définitions à connaître

pour l'épreuve de philosophie

en Terminale

Conscience : du latin conscientia, soit cum scientia (savoir avec).

Connaissance que nous avons de nos propres pensées et de nos actes (conscience de soi). Elle nous amène à penser nos devoirs envers autrui (conscience morale).

Déterminisme :

1. Idée selon laquelle les hommes seraient soumis à des influences extérieures qui causent leurs actions, leurs comportements, leur façon de penser… Ces influences peuvent être historiques, sociales, biologiques, etc.

2. Ces influences elles-mêmes : Sa classe sociale d’origine est un déterminisme qui a affecté sa carrière.

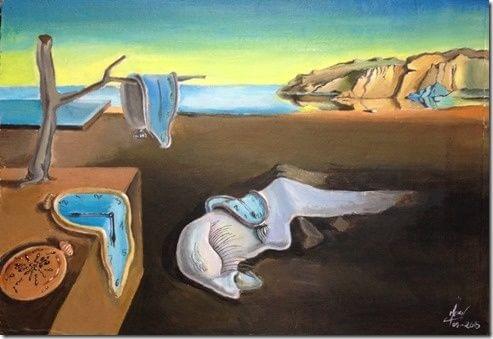

Illusion : Perception erronée du monde extérieur ou de ses propres états internes, l'illusion est une croyance fausse et difficilement corrigible. Elle se distingue du mensonge puisque celui-ci est volontaire.

Libre-arbitre : Liberté au sens philosophique du terme. Capacité à s’autodéterminer, soit à prendre des décisions non-contraintes, par soi-même.

Responsabilité : Désigne l’état de l’être capable d’assumer ses actes et de les justifier. Par exemple, un animal ou un enfant en bas âge ne peuvent pas être responsables.

Fantasme : Construction de l’esprit qui permet d'exprimer et de satisfaire un désir refoulé, de surmonter une angoisse. Exemple : le fantasme d’immortalité.

Temps : Dimension du réel, comme l’espace. Il rend possible l’idée de changement.

Temporalité : Caractéristique de la conscience qui s'éprouve dans le temps. La présence de la mort est ainsi un signe de la temporalité de nos existences.

Raison : du latin ratio (calcul).

Au sens large, faculté de comprendre. Synonyme d'entendement.

Plus précisément, la raison suit des règles de combinaison qui permettent de garantir la validité de ses jugements. Synonyme de bon sens. Elle utilise par exemple le principe de non-contradiction : une chose ne peut pas être vraie et fausse à la fois.

Enfin, chez les Grecs, raisonner, c'est surtout avoir la capacité de construire un raisonnement en argumentant. Il s'agit alors de ne pas subir l'influence du pathos (le jeu sur les émotions), et de nous élèver vers le logos (la raison, plus apaisée).